サケの人工授精

カレーは飲み物、と言った芸能人がいましたが、

米は飲み物です。

念のため、ご飯ではなく加工品ですのであしからず。

お元気ですか。海洋生物学科の岡本です。

さて、1年生は先日、札幌市豊平川さけ科学館に行ってきました。

北海道の水産業・栽培漁業でサケははずせまんので、

必須実習といっても過言ではありません。

まずは、親魚をタモ網ですくいます。

続いて、馴れてない人には衝撃の作業。

棍棒で叩いてサケを気絶させます。

K越くんは優しい性格なのか、なかなか気絶させられません。

選手交代。

本職登場です。

M浦くんは恐らく、実家の仕事の関係から、

サケを叩くのは馴れているのかと。

秒で仕留めていました。

メスは大切な採卵を控えていますので、

麻酔にかけて眠らせます。

大人しくなったオスとメスを運びます。

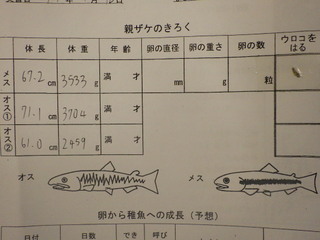

オスとメスの違いなどを教えていただきます。

雌雄差は、吻端の形状だけではないようで、勉強になります。

|

|

尾叉長と体重を測定します。

魚の長さって、体長だの尾叉長だの、色々ありますね。

学校で、魚のパーツの名前は頑張って覚えましょう。

いよいよ、採卵。

|

|

鮮やかな卵がこぼれ出てきます。

続いて、精子を採精します。

インターンシップで体験済みのY永くんは、手際よく豪快に採精しています。

鳥の羽で優しく混合します。

ここではまだ、受精していません。

水に出会わないと受精しないのです。

逆に、タイミング悪く水が存在してもいけないので、気を使うところです。

受精の瞬間。

ここから命が始まります。

お役御免。

ではありません。

まだまだ、学ばせてもらいます。

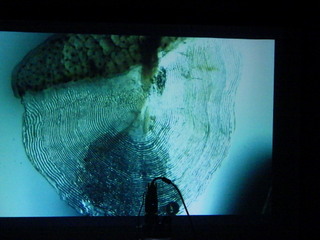

ピンセットで鱗を抜いているところ。

サケの鱗は年齢査定に使われます。

餌の少ない冬は、年輪の幅が狭い冬期帯と呼ばれる筋になります。

このサケは3歳魚でした。

測定結果を記録しておきます。

最後に、

解剖をしていただきました。

消化器官や耳石など、色々な場所を解説していただき、

学生からの素朴で鋭い質問なども出て、

とても有意義な実習になったと思います。

純粋に、魚のことに疑問を持ったり、詳しくなったりするのは、

普段の授業と変わらないのですが、

やっぱり校外で、実際の魚に触れると知的好奇心が湧くのでしょうか。

岡本も見習わなければなりません。