サケの人工授精

柿ピーの、ピーはいらない派です。

ピー、貰ってやってください。

ちなみに、わさび味が好きですが、最近、梅味も捨てがたいです。

お元気ですか。海洋生物学科の岡本です。

さて、先日、1年生は豊平川さけ科学館に行きました。

また? 春も行ったんじゃぁ?

と疑問を持ったカギセンブログマニアの人も多数いらっしゃることでしょう。(希望)

春は見学。秋は、人工授精をさせていただくのです。

カギセンの学生は、魚を育てる仕事に就く希望者が多く、

中でも、サケの孵化放流は比較的人気の高い職種でもあります。

何より、北海道で海洋生物を勉強しておいて、

サケの何がしかも分からないようでは、モグリです。

まずは、外の池に集合。

成熟したオスとメスを、たも網で確保します。

|

|

続いて、サケを気絶させます。

I田くんの命中具合もなかなかでしたが、

キンニクことK島くんの手さばきは、

スナップを効かせてサケの苦しみを最小限に止める技でした。

ちなみにメスは麻酔でした。

|

|

室内で、サケの雌雄の違いを説明してもらいます。

オスの吻端が鼻曲がりになることは、まあまあの人が知っている事ですが、

それ以外にも、肌の色や尾鰭の湾曲の具合など、

いくつものポイントがあります。

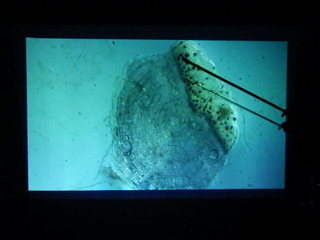

尾叉長と体重を測定します。

尾叉長。専門用語ですが、大丈夫でしたか?

|

|

メスのお腹から、卵を採取します。

イクラではありませんよ。未受精卵ですよ。

美味しそうですけどね。

オスのサケから採精したら、

鳥の羽で優しく混ぜます。

水に入れて、初めて受精完了です。

逆に、卵と精子を混合する前に水に触れてしまうと、

場合によっては受精に不都合が生じることもあるそうです。

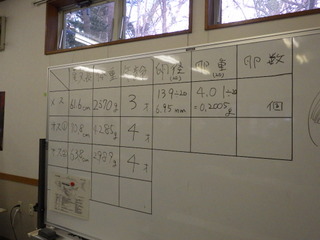

これは、鱗をピンセットで引っこ抜いているところ。

鱗をどうするかというと、

暗がりで鑑賞している訳ではなく、

(そんなマニア集団があったら、ぜひ参加してみたい)

年齢査定に使います。

サケが冬を過ごしている時期は、成長線の幅が狭くなるので、

何回冬を過ごしたか分かり、何歳か分かるのです。

これ、結構慣れが必要なようで、

年に1回、毎年引率(受講)している岡本は、ちっとも上達しません・・・

最後に、解剖していただきました。

心臓や脾臓、脳の中の耳石など、なかなか普段見られないものを見られました。

今回、人工授精に使われたサケは、メスが3歳、オスが4歳。

孵化した稚魚は、放流されるそうです。

今年はサケの定置漁で明るい話を聞きませんでしたが、

さけ科学館では、孵化放流とともに自然遡上・産卵のサケも大切にされるそうで、

自然の難しさを改めて考えてしまいました。

とはいっても、栽培漁業の優等生、

北海道の水産業には欠かせないサケ。

学生たちには色んな経験を積んで、サケや漁業、水産業について考えてほしいものです。

札幌市豊平川さけ科学館様。

学生の実習に、貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました。