細菌の顕微鏡観察技術、上達しました

グラム染色や鞭毛染色を行い

顕微鏡で細菌を観察してきましたが

細菌観察の最後は、“芽胞染色”です。

好気性の芽胞形成菌である

枯草菌(Bacillus subtilis)を染色・観察しました。

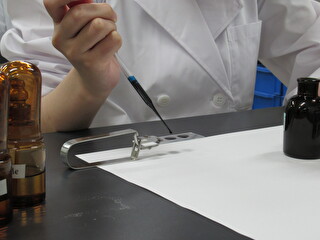

「試験菌を塗沫する」と説明するだけで

何を使って、何を、どう火炎滅菌かも手慣れたものです。

今回は、1枚のスライドグラスに

培養時間が長いものと短いものと2か所に広げました。

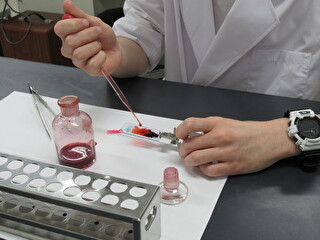

熱や乾燥に強い“芽胞”は

薬品にも耐性があるので加温染色を行います。

栄養細胞を対比染色して、水洗、乾燥、検鏡です。

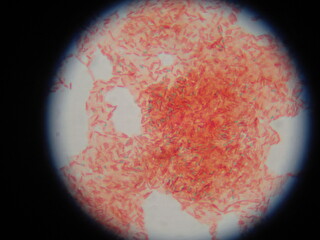

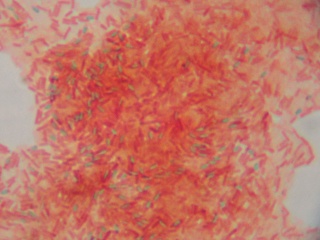

試験菌を取りすぎると・・・

枯草菌で視野が真っ赤になっていますが

青く染まった芽胞が見えます。

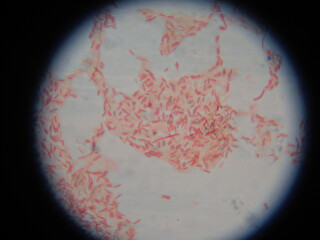

(上の画像を拡大したものです)

ですが、試験菌がまばらな所を探せば

枯草菌自体の形態(桿状)もわかります。

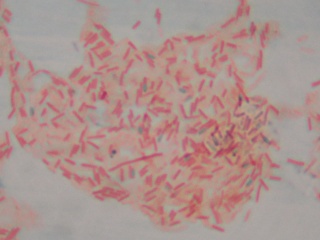

(上の画像を拡大したものです)

培養時間が短いと、栄養細胞が多く観察され

長いと芽胞が多く観察されます。

始めて顕微鏡で細菌を観察しても

「見えない」、「わからない」だった頃からひと月ほどが経ち

今では100倍の対物レンズにもすっかり慣れました。

夏休み明けからは、真菌類の観察に入ります!